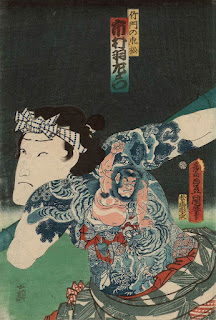

医師免許と鍼灸師免許の違いを彫り師問題から解説

つい最近、彫り師に対して医師免許がないのにタトゥーをした、 として有罪判決が下されました。 こんな裁判をしていたことを知らなかったので驚きました。 これは整体業界にいる人間にとっても非常に注目すべき裁判であり、判決です。 現在の日本では、他人の体を切ったり、何かを刺したり、挿入したり、 その結果流血させたりしても罪に問われないのは、医師免許を持っている人間だけです。 例外はありません。 手術はもちろん医療行為ですが、 見方を変えれば手術は 「傷害」 とも言えますよね。 傷害と、医療行為を分けるのは、もちろん国家発行の免許の有無です。 六年間国が認可した教育機関(大学医学部)で学び、卒業認定を受けた者だけが国の作った試験(医師国家試験)を受けることが出来ます。 この試験で一定以上の成績をあげた者が医師免許を手にする わけですが、 このように、 人間の体の仕組みを十分に知り、国から許可を得た人間が、 基本的に相手の同意の下に、 相手の苦痛を除くことを目的とした治療を行う意図をもって、 定められた衛生基準を満たした場所において、 基準を満たした道具でもって(緊急時はその限りではありませんが) 切ったり刺したりして初めて、 これらの行為は傷害ではなく、治療行為と言うことが出来る、 というのが現行の法の下での決まりです。 私が取得している鍼師、灸師免許も (一般的に鍼灸師、と言いますが、実際は二つ別々の免許です。同時に取得することが一般化しており、どちらかの免許だけしか持っていない、という人が希なので、鍼師ではない、鍼灸師という言い方が一般的になっています) 人の体に鍼を刺したり、火傷を負わせるわけで、普通の人がやれば傷害行為です。 医師ほど複雑な手術などは行いませんので、 教育期間を半分の3年としていますが、 国が認可した教育機関に通い、卒業認定を受けた上で、国家試験にパスしなければならない、という流れは全く同じです。 試験にパスすると、他人の体を改善するために(厳密には治療と言ってはいけない)、 鍼をさしたり、灸を燃やして軽度の火傷を負わせることが許されます。 しかし、切るのと、流血は鍼師、灸師でも御法度です。 もちろん、鍼を刺した結果血が出てしまうことは時...